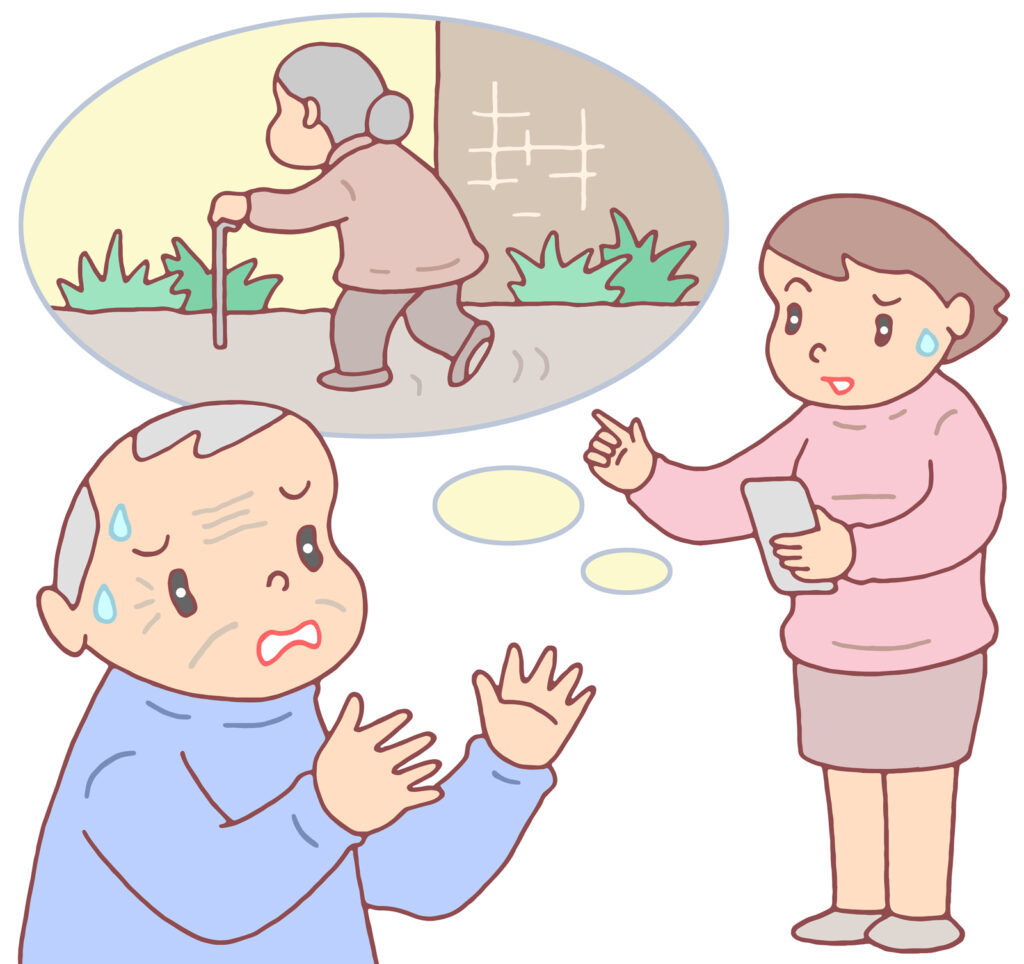

認知症のある患者さんの行動のなかでも、徘徊はご家族や介護者にとって大きな心配事のひとつです。ふとした隙に外へ出てしまい、行方がわからなくなることもあり、時には交通事故や低体温症など、命に関わる危険を伴うこともあります。特に、一見穏やかに過ごしていた方が突然姿を消すケースもあり、予測が難しいです。

徘徊は、認知症による記憶や見当識の障害が背景にある行動で、本人なりの目的や意図があるにも関わらず、目的地が曖昧になったり、道順がわからなくなったりすることで迷子になるケースが多くみられます。

本記事では、認知症の患者さんがなぜ徘徊するのかという理由から、予防や対応策、万が一行方不明になってしまったときの探し方まで、幅広く解説します。身近なご家族や介護者の方々が、日々の生活のなかでどのような準備をしておくべきかを、できるだけわかりやすく整理していきます。

認知症の患者さんが徘徊する理由

認知症の患者さんにみられる徘徊行動の背景には、病気に伴うさまざまな認知機能の障害が複雑に関係しています。特に見当識障害や記憶障害といった症状が進行すると、自分のいる場所や時間の感覚がわからなくなり、本人のなかでは自然な行動のつもりでも、周囲からは突発的で意味のない移動のように見えることがあります。

また、認知症の方は「今、何をすべきか」「どこに向かうのか」といった日常的な判断が難しくなる一方で、かつての生活習慣や記憶が断片的に残っているため、「仕事に行く」「子どもを迎えに行く」などの強い思い込みが行動のきっかけになることもあります。

見当識障害

見当識障害とは、自分が今どこにいて、何をしていて、何時であるかといった状況を正しく把握する能力が低下する症状を指します。認知症ではこの障害が早い段階からみられやすく、時間→場所→人物の順で認識が困難になっていく傾向があります。

例えば、深夜にも関わらず「今は朝だ」と思い込み、身支度を整えて外出しようとしたり、すでに住んでいる家を他人の家と誤認して外に出ようとする場面があります。

記憶障害

記憶障害も、徘徊と密接に関わる認知症の中核的な症状の一つです。新しい情報を記憶にとどめる力が弱くなり、今いる場所の把握や、来た道を記憶することが難しくなります。これにより、自宅の近所であっても迷子になる、あるいは何度も同じ道をさまようといった徘徊が起こります。

一方で、古い記憶は保たれている場合も多く、かつて住んでいた家や以前勤めていた職場を目指して歩き出すケースもみられます。しかし現在の住所や地理情報と結びつけられず、途中で道に迷い、帰れなくなってしまうのです。

行方不明者における認知症患者さんの割合

警察庁が公表した資料によると、認知症のある患者さんによる行方不明は年々多く報告されており、全体のなかでも高い割合を占めています。以下は、令和3年から令和5年にかけての行方不明者総数と、認知症が原因とみられる行方不明者の件数・割合です。

- 令和3年(2021年)

行方不明者総数:79,218人

認知症による行方不明者数:17,636人(約22.3%) - 令和4年(2022年)

行方不明者総数:84,910人

認知症による行方不明者数:18,709人(約22.0%) - 令和5年(2023年)

行方不明者総数:90,144人

認知症による行方不明者数:19,039人(約21.1%)

この3年間を通じてみても、認知症に関連する行方不明者数は毎年17,000~19,000人と高水準で推移しており、総数の2割前後を安定して占めています。高齢化が進行する日本では、今後さらに増加していく可能性も否定できません。

認知症の患者さんによる徘徊の特徴

徘徊の特徴としては、特定の時間帯に限定されず昼夜を問わず発生すること、同じ道を何度も往復する反復行動が見られること、さらに衣服が不適切(例えばパジャマのまま外出したり、寒い日に上着を着ずに出てしまったり)なまま外出してしまうことなどが挙げられます。

これらの行動には、記憶や見当識の障害、判断力の低下といった認知症特有の症状が関わっています。また、家の中でも目的なく歩き回ったり、玄関や窓のそばを頻繁に気にしたり、外に出たがるそぶりを見せたりする場合は、徘徊の前兆として注意すべきサインといえるでしょう。

認知症の徘徊対策

認知症の徘徊に対しては、医療機関での取り組みと自宅での工夫を組み合わせることが効果的です。徘徊のリスクがある方に対しては、症状が進行する前の段階から予防策を講じ、家族や支援者による見守り体制を整えておくことが求められます。徘徊は本人にとって理由がある行動である一方、周囲が適切な対応を行わないと重大な事故につながるおそれもあります。そのため、予防・対応・支援の視点を持った多面的なアプローチが重要です。

医療機関での対策

医療機関では、まず徘徊がみられる背景にある認知機能の変化や、不安・混乱の原因を丁寧に探ることが出発点となります。例えば、認知症による見当識障害や、過去の記憶に基づく行動が徘徊につながっている場合もあります。このような場合には、診断結果をもとに薬物療法を適切に調整し、不安を軽減するための非薬物的な介入(リハビリ、デイケア、作業療法など)を併用して対応することが効果的です。さらに、患者さんが安心して暮らせる環境を整えるため、必要に応じてケアマネジャーや地域包括支援センターと連携し、在宅支援サービスの導入を検討します。

自宅でできる対策

在宅で行う徘徊対策は、生活環境の見直しや補助機器の活用に加えて、本人の生活リズムや心理的な安定にも目を向けることが大切です。以下に具体的な方法をご紹介します。

GPSを持たせる

GPS機能付き端末を携帯してもらうことで、万が一外出した場合でも、家族や支援者が現在地を把握しやすくなります。端末には、スマートフォンアプリや小型のGPSタグ、靴の中敷きに内蔵されたタイプ、腕時計型など多様な形状があり、本人の抵抗感や生活習慣に応じて選ぶことができます。また、通知機能付きのものを利用すれば、設定した範囲からの逸脱時に自動でアラートを受け取ることも可能です。

徘徊検知機器を設置しておく

玄関や窓に設置できるセンサータイプの徘徊検知機器は、本人が外出しようとした際の動きを察知し、家族に通知を送る仕組みです。センサーは動作を感知するとスマートフォンに知らせたり、ブザー音を鳴らしたりすることで、すぐに対応ができる体制を整えます。自治体によっては、このような機器のレンタルや購入に対して助成制度がある場合もあるため、地域の介護窓口に相談してみるのもよいでしょう。

認知症の方が開けられないようにドアを施錠しておく

徘徊の予防には、玄関や勝手口の鍵を通常の高さより上に設置したり、チャイルドロックのような補助錠を用いる方法も効果的です。また、外からは開けられるが内側からは開閉しにくい特殊な鍵を設けることも検討されます。ただし、完全に自由を制限するような施錠は、本人の尊厳やQOLを損なう可能性があるため、日常的な対話や環境整備と組み合わせて行う必要があります。

介護サービスを受ける

通所介護(デイサービス)や訪問介護の利用は、徘徊が起こりやすい時間帯(例:夕方)に安全な居場所を確保する手段となります。専門職による支援のもとで身体を動かしたり、社会的交流のある活動に参加することは、精神的な落ち着きにつながり、外出欲求が緩和される効果もあります。こうしたサービスの導入には、ケアマネジャーとの相談を通じて、本人に合った頻度や時間帯を調整することがポイントです。

生活習慣や運動習慣を整える

昼夜逆転の生活リズムは、特に夜間の徘徊を引き起こす要因となるため、日中は太陽光を浴びて活動し、夜はしっかりと休息できる環境づくりを心がけましょう。軽い運動(ストレッチ、散歩、体操など)を日課として取り入れることで、身体的疲労が適度に得られ、睡眠の質も向上します。さらに、食事の時間や起床・就寝時間を一定に保つことが、生活リズムの安定に寄与します。

持ち物に記名しておく

外出時に着用する衣類、帽子、靴、鞄などには、本人の名前と緊急連絡先を記載したラベルやタグを付けておくと、保護された際の身元確認がスムーズに行えます。目立ちすぎないよう、内側や裏地に貼るなどの工夫をすれば、本人のプライバシーにも配慮しながら安全性を高めることが可能です。また、ネームタグに持病がありますや認知症がありますといった補足情報を加えることで、対応する側の理解も得やすくなります。

認知症の患者さんが徘徊して行方不明になったときの探し方

認知症の患者さんが突然いなくなると、ご家族や介護者にとっては大きな不安を感じる事態です。徘徊は突発的に見えて、実は本人のなかでは帰宅や用事を済ませるなどの理由があることも多く、想定外の場所に向かってしまうことがあります。そのため、日頃から備えをしておくとともに、行方不明となった際には落ち着いて迅速に行動することが重要です。

近所や馴染み深い場所を探す

まずは自宅の周囲や、これまでによく歩いた道、買い物をしていた店、公園、以前の勤務先や通っていた施設など、本人にとって記憶に残っていると思われる場所を中心に探すことが重要です。たとえ現在の生活圏から離れていても、過去の記憶に基づいて向かう可能性があります。

また、同じ場所を何度も通る反復行動や、信号を守る、歩道を歩くといった行動パターンが維持されることもあるため、移動範囲を限定して重点的に探すと見つかる確率が高まります。ご近所に声をかけて協力を仰ぐのも早期発見に役立ちます。

警察に通報する

自力で探しても見つからない場合は、早めに警察に行方不明者届を提出することが必須です。認知症が関係していることを伝えると、認知症高齢者等SOSネットワークなどの地域連携制度が活用され、地域での見守りや広域的な情報共有が行われる場合があります。

届け出の際には、直近の写真、服装の特徴、履いていた靴、持ち物などを伝えると、捜索の精度が高まります。可能であれば事前に写真を用意し、家族間で情報を共有しておくとスムーズです。時間が経つほど移動範囲が広がり、発見が困難になるため、迷わず速やかに通報することが重要です。

公的機関に相談する

市区町村の地域包括支援センターや高齢福祉課では、認知症の徘徊に関する相談や支援制度の案内を行っています。自治体によっては、認知症高齢者の情報を事前登録しておくことで、行方不明時に地域ぐるみでの情報共有や見守りが実施される事前登録制度を設けているところもあります。

また、自治体やNPOが連携して、見守りシールなどを無償配布しているケースもあるため、徘徊が心配な段階から準備しておくと安心です。相談先を把握し、必要な支援を受けることで、家族だけで抱え込まずに済む体制を整えることができます。

まとめ

認知症の患者さんによる徘徊は、突然の出来事に見えても、その背後には記憶や感情の混乱、不安感など複雑な要因が存在します。単なる迷子ではなく、本人なりの理由や目的をもって行動していることが多いため、その意図を尊重しながら安全を確保するための工夫が求められます。

対策としては、医療機関での認知機能評価や生活環境の見直しに加えて、自宅での安全対策や生活リズムの調整、ICT機器の活用など、日常生活に密着した取り組みが大切です。徘徊を完全に防ぐことは難しいとしても、リスクを減らし、発見を早める備えをすることで、患者さんの命や尊厳を守ることができます。

また、いざというときのために警察や自治体と日頃から連携を取っておくことも有効です。家族や支援者が孤立せず、地域社会とともに見守る体制を整えていくことが、認知症とともに暮らすうえでの安心と安全につながります。患者さんが住み慣れた地域で穏やかに暮らし続けるためにも、徘徊への理解と備えを進めていきましょう。