「脳梗塞を起こすと認知症になるの?」これは脳卒中を経験した方やそのご家族が抱く不安の一つではないでしょうか。実は脳梗塞と認知症には深い関係があり、脳梗塞が原因で起こる認知症(血管性認知症)も存在します。本記事では、脳梗塞と認知症それぞれの基礎知識から、両者の関係性、そして脳梗塞の予防が認知症予防につながる理由や脳梗塞後に認知症を防ぐ方法を解説します。

脳梗塞とは

脳梗塞と認知症との関係性を解説する前に、まずは脳梗塞の概要を本章で解説します。

脳梗塞とは

脳梗塞は脳卒中(脳血管障害)の一種で、脳の動脈が血栓などで詰まって血流が途絶え、その部分の脳細胞が壊死する病気です。脳卒中には脳梗塞のほかに、脳出血やくも膜下出血があります。現在、日本の脳卒中の約7割は脳梗塞が占めるといわれています。

脳梗塞が起こると、その部分の脳に酸素や栄養が届かなくなり機能が損なわれます。障害される脳の部位によって症状は異なりますが、多くは突然発症し、後遺症が残ることもあります。

脳梗塞の症状

脳梗塞の症状は突然現れます。代表的な症状の例を挙げると下記のとおりです。

- 片側の手足や顔の麻痺・しびれ

- ろれつが回らなくなる

- 視界が欠ける、二重に見える

- 頭痛

- 意識混濁

- 吐き気・嘔吐

症状は脳梗塞が起きた部位や程度によって個人差はありますが、時間が経つほど治療による回復が難しくなるため、脳梗塞の症状が疑わしい場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。

認知症とは

本章では認知症、特に脳梗塞などが原因となる血管性認知症に焦点を当てて解説します。

認知症の種類

認知症を引き起こす病気にはさまざまな種類があります。頻度が高い主要なものは4種類です。

- アルツハイマー型認知症

- 脳血管性認知症(血管性認知症)

- レビー小体型認知症

- 前頭側頭葉変性症

このうち最も多いのがアルツハイマー型認知症で、認知症全体の半数以上を占めます。次いで多いのが血管性認知症で、これは後述するように脳卒中など脳血管の障害によって起こる認知症です。レビー小体型認知症や前頭側頭葉変性症は、この2つに比べて頻度は減りますが、認知症の原因として重要な病気です。

血管性認知症とは

血管性認知症(脳血管性認知症)は、その名のとおり脳の血管障害が原因で起こる認知症です。脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の後遺症として認知機能が低下し発症する場合や、脳の細小血管の慢性的な障害が蓄積して発症する場合があります。アルツハイマー型に次いで頻度が高く、認知症全体の約2割を占めるタイプです。高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙など生活習慣病や血管リスクが発症の背景にあることがわかっています。

血管性認知症の特徴的な症状

血管性認知症の症状は、脳のどの部位が障害されたかによって多彩です。記憶障害や見当識障害(時間や場所がわからなくなる)などアルツハイマー型と共通する症状も現れますが、一方で特徴的な症状や経過があります。

- 症状の出現が段階的・まだら状

脳梗塞など急性の発作に伴い、ある日突然症状が出現したり、安定していた認知機能が次の発作で階段状に悪化する経過をとりやすいのが特徴です。また、障害される機能に偏りがみられ、まだら認知とも呼ばれます。例えば、あることは普通にできるのにほかのことができないといったムラのある症状がみられることがあります。 - 初期から身体の神経症状を伴うことが多い

アルツハイマー型では主に認知機能の症状で始まりますが、血管性認知症では脳梗塞の部位に応じて麻痺などの身体症状を早期から伴う場合があります。具体的には、片麻痺や歩行障害、言語障害(ろれつが回らない)、嚥下障害などの神経症状が早い段階からみられることがあります。そのため介護の面でも、身体的なケアが必要になるケースが多い傾向にあります。 - 感情や意欲の変化

脳血管障害の場所によっては、抑うつが目立ったり、感情失禁(些細なことで突然泣き出したり笑い出したりしてしまう)といった症状がみられることもあります。夜間になると意識が混濁して見当識がさらに悪くなる夜間せん妄が起こることもあります。

以上のように、血管性認知症は症状の出方や経過に特徴があります。ただし実際にはアルツハイマー病と血管性認知症が合併しているケース(混合型認知症)の方もいるため、純粋にどちらか一方とはっきり分けられない場合もあります。

脳梗塞を予防することが認知症予防につながる?

本章では、脳梗塞を予防することがどの程度認知度予防につながるのかを解説します。

脳梗塞を発症することで認知症になる確率

脳梗塞を起こした方は、起こさなかった方に比べて認知症になるリスクが高まります。実際、脳卒中患者さんの約3人に1人が認知症を発症するとされています。脳梗塞は脳に直接ダメージを与え、認知機能に重要な領域を損傷することがあり、一度の発症でも認知症のリスク因子となりえます。

脳梗塞予防と認知症予防の関係

上記のように脳梗塞は認知症(特に血管性認知症)の大きな原因です。したがって、脳梗塞を予防することはそのまま血管性認知症の予防につながります。実際、血管性認知症の危険因子は脳梗塞の危険因子と共通しており、高血圧や糖尿病などをコントロールすることで脳梗塞と血管性認知症の両方を防ぐ効果が期待できます。

さらに、脳梗塞の予防がアルツハイマー型認知症などほかのタイプの認知症リスク低減にも役立つ可能性があります。高血圧や糖尿病、喫煙などはアルツハイマー病の発症リスクも高めるため、脳血管の健康維持は脳全体の健康維持につながります。さらに、心房細動の治療による脳梗塞予防も、そのまま心房細動が原因となる認知症の予防につながります。

脳梗塞の予防薬と認知症の進行抑制

脳梗塞の再発予防に使われる薬剤のなかには、認知症の進行を抑制する効果が期待されているものもあります。

代表的なのがシロスタゾール(抗血小板薬)です。シロスタゾールは脳梗塞後の血栓予防に広く使われる薬ですが、認知症治療薬(ドネペジル)との併用で認知機能低下が抑制されたと報告されています。また、2023年には日本発の大規模試験でシロスタゾールが脳内のアミロイドβ排出を促す可能性も示され、アルツハイマー型認知症への効果にも期待が高まっています。

ただし、現時点でシロスタゾールは認知症の治療薬として承認されているわけではありません。あくまで脳梗塞予防薬として使用し、その副次的効果として認知症の進行抑制が見込まれている段階です。ほかにも、高血圧治療薬や脂質異常症治療薬を適切に使うことで脳の血管の負担を減らし、結果的に認知症の発症・進行を抑える効果が期待できます。

重要なのは、現時点で認知症そのものを確実に予防・治療する薬は限定的ですが、脳梗塞の再発予防に用いる薬剤や危険因子の管理が、結果的に認知症の進行を抑える効果をもたらす可能性があるということです。

脳梗塞のリスク要因と受診サイン、予防法

脳梗塞は誰しも起こりうる病気ですが、そのリスクを上げる要因はどのようなものがあるでしょうか。本章では、脳梗塞のリスク要因と受診の目安、予防法まで解説します。

脳梗塞のリスク要因

脳梗塞のリスク要因には、動脈硬化や血栓ができやすくなる要因が多く関与します。主なものは以下のとおりです。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 喫煙

- 心房細動など心疾患

- 肥満

- 運動不足

- 過度の飲酒

- 加齢

これら複数のリスク要因が重なると、脳梗塞になるリスクも上がる恐れがあります。生活習慣の改善と持病があれば、適切に治療を行うことでリスク要因をできるだけ減らすことが重要です。

脳梗塞の前兆と受診の目安

脳梗塞は多くの場合、突然発症しますが、なかには一過性脳虚血発作(TIA)といってごく短時間で症状が起こる場合があります。TIAでは脳梗塞と同じ症状(片麻痺や言語障害など)が数分~数十分だけ現れて自然に消失します。元に戻ったように思えても決して安心できません。TIAを放置すると、その後数日~3ヶ月以内に10~15%の方が本格的な脳梗塞を発症するとされ、その約半数は最初の発作からわずか48時間以内に起こります。したがって、たとえ症状がすぐ治まっても必ず医療機関を受診してください。

TIAのように一時的な症状が出た場合以外にも、以下のような症状が一つでも一時的にでもあれば注意が必要です。

- 顔や手足の片側の麻痺・脱力が一時的に現れた

- 言葉が出にくくなったり理解しづらくなる瞬間があった

- 視野の半分が急に見えなくなったり二重に見えることがあった

- 原因不明の頭痛が起きた

これらは脳梗塞や脳出血のサインかもしれません。症状が軽快しても油断せず、救急相談センターに連絡して対応を仰ぐか、当日中に脳卒中対応可能な病院を受診しましょう。

脳梗塞の予防法

脳梗塞を予防する最大のポイントは、先に挙げた危険因子を管理することです。具体的には次のような対策があります。

- 血圧を適正に保つ

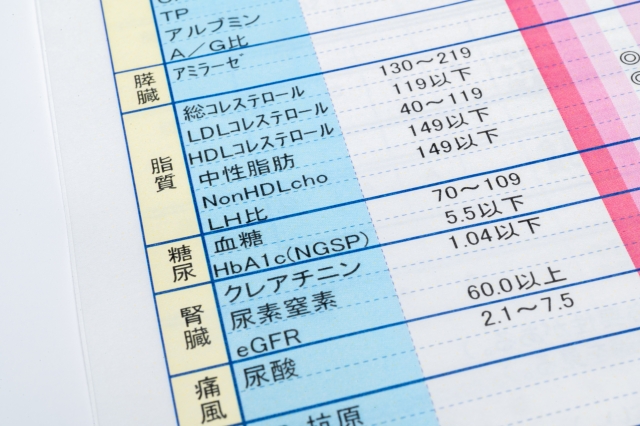

高血圧の方は医師の指導のもと降圧薬の内服や減塩・減量に取り組みましょう。塩分は1日6g未満を目標に減塩し、野菜や果物を積極的に摂ります。 - 血糖・コレステロール管理

糖尿病や脂質異常症がある方は治療を継続し、HbA1cやLDLコレステロール値を適正範囲に保つよう努めます。糖分や飽和脂肪の過剰摂取を控え、バランスのよい食事を心がけましょう。 - 禁煙する

喫煙者はできるだけ早く禁煙してください。タバコはさまざまな病気の原因にもなるため、脳梗塞や認知症予防以外にも有用です。 - 適度な運動と体重管理

定期的な有酸素運動(1日30分のウォーキングを週数回など)には血圧・血糖の改善する効果が期待でき、肥満解消にもつながります。 - 飲酒は適量に

過度の飲酒は高血圧を悪化させ脳出血のリスクを高めます。日本では節度ある適度な飲酒量の目安は1日あたり純アルコール20g程度(日本酒1合、ビール中瓶1本相当)とされています。 - 心房細動など心疾患の管理

不整脈や心臓弁膜症などがある方は、主治医と相談して抗凝固薬による血栓予防を検討します。心房細動による脳梗塞は特に重症化しやすいため、心電図異常を指摘されたら放置しないことが大切です。

また、40歳以上の方は定期的に健康診断を受けることで高血圧や糖尿病、高コレステロール血症などを早期発見できます。動脈硬化の兆候が指摘された場合は、より積極的に生活習慣改善と治療に取り組みましょう。自治体や病院で行われている脳ドック(頭部MRI検査など)は無症状の脳梗塞(隠れ脳梗塞)や動脈瘤の有無を調べることができます。受診費用はかかりますが、家族歴がある方や不安の強い方は検討してもよいでしょう。

脳梗塞後に認知症を予防する方法

すでに脳梗塞を経験した方が、その後認知症をできるだけ発症しないように、あるいは進行を抑えるようにするためにできることを3つ紹介します。

1つ目は再発予防です。脳梗塞は繰り返すごとに、認知症リスクが上がる恐れがあります。そのため、前述の脳梗塞予防法を徹底することが重要です。

2つ目がリハビリテーションと頭の活用です。脳梗塞後、身体機能のリハビリはもちろん、認知機能リハビリや脳トレーニングといった頭のリハビリも積極的に行いましょう。専門機関でのリハビリのほか、日常生活でも、読書や計算問題、会話、趣味活動など、頭を使う時間を確保することが大切です。

3つ目が社会交流と心のケアです。脳梗塞後にふさぎ込んでしまうと、抑うつ状態や社会的孤立が認知機能低下を加速させる恐れがあります。家族や友人、リハビリ仲間との会話や交流を続け、地域のリハビリ教室やサークルに参加するのもよい刺激になります。また必要に応じて心理的サポートやうつ病治療を受け、心の健康を保つことも認知症予防には重要です。

まとめ

脳梗塞と認知症には切っても切れない関係があります。脳梗塞は脳に損傷を与えるため、その後に認知症(特に血管性認知症)を発症するリスクが高まります。しかし裏を返せば、私たち自身の努力で脳梗塞を予防すれば、認知症になる可能性を減らせるということです。高血圧や糖尿病、喫煙などの危険因子をコントロールし、日々の生活習慣を見直すことで脳の血管を守ることが、脳の認知機能を守ることにつながります。

今回解説した知識を活かし、日頃から血管の健康に気を配る生活を心がけましょう。それが将来の自分自身や家族の生活の質を守る大きな一歩となります。